高渐离刺秦的时间是?介绍_高渐离刺秦的时间是?是什么

高渐离刺杀秦王的时间是在秦统一六国的前一年,具体来说,就是在公元前222年。秦王统一后,对太子丹和荆轲的门客展开了追捕,高渐离为了躲避追捕,改名换姓,成为了宋子地方的一名酒保。他在工作之余,听到雇主家的堂上有客人演奏筑,被其音乐所吸引,鼓起勇气显露才华。

前221年。其明年,秦并天下,立号为皇帝。于是秦逐太子丹、荆轲之客,皆亡。高渐离变名姓,为人庸保,匿作于宋子。久之,作苦,闻其家堂上客击筑,彷徨不能去,每出言曰:“彼有善,有不善。”从者以告其主曰:“彼庸乃知音,窃言是非。”家丈人召使前击筑,一坐称善,赐酒。

关于刺秦王,有荆轲(六国一统前),高渐离(秦朝建立),张良(公元前217年)。

高渐离,战国末燕人,荆轲的好友 。荆轲刺秦王时,高渐离与太子丹送之于易水河畔,高渐离击筑,高歌“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。

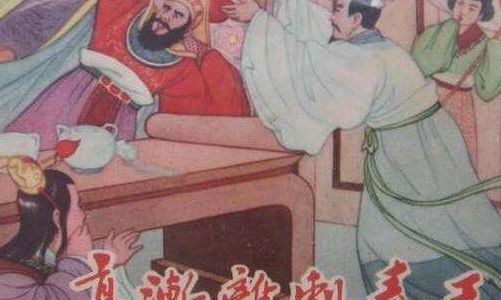

高渐离刺秦介绍

荆轲因刺杀秦始皇失败,惹怒了秦始皇。秦始皇派遣秦军消灭了燕国,杀害了太子丹,秦王为了斩草除根,在全国通缉抓捕太子丹和荆轲的同党。高渐离担心自己身份暴露,便更名改姓在宋子城一个酒馆里当酒保。一次,高渐离听到前堂有人在击筑,想到自己很久没有击筑了,便想一饱耳福。

高渐离刺杀秦王的时间是在秦统一六国的前一年,具体来说,就是在公元前222年。秦王统一后,对太子丹和荆轲的门客展开了追捕,高渐离为了躲避追捕,改名换姓,成为了宋子地方的一名酒保。他在工作之余,听到雇主家的堂上有客人演奏筑,被其音乐所吸引,鼓起勇气显露才华。

高渐离本来是燕国的一名屠夫,因为其擅长击筑而结识了荆轲,而两人的出身都不是很好,地位也不高,一番交谈下来便结为了好友,于是荆轲便经常去找高渐离饮酒聊天,慢慢地就成为了知心好友。

高渐离为了给朋友荆轲报仇,而去刺杀秦始皇。高渐离,是战国末燕人,荆轲的好友 ,擅长击筑,与荆轲的关系很好。荆轲刺秦王临行时,高渐离与太子丹送之于易水河畔,高渐离击筑。荆轲和而高歌风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。后秦灭六国后,秦王因为高渐离击筑太好了,就请他来王宫为他击筑。

《秦颂》里面记载了燕国乐师高渐离刺秦的故事,他最后是什么结局?_百度...

1、高渐离在刺秦时没能完成杀死秦王的任务,被秦王当场斩杀。生命在这里变得如此轻贱,不过在延续挚友荆轲的遗愿之后,高渐离的这一生也无憾了,只是赴黄泉见荆轲之时还是难免要说一句抱歉,抱歉没能做好你交代的事。高渐离同荆轲相遇是一场偶然,但他们相知是必然。

2、” 结果荆轲就上演了“图穷匕首见”剌杀秦王没有成功,最后被杀的悲壮结局。高渐离因受荆轲刺秦案的牵连而逃离家乡燕国,改名换姓到宋国一个偏僻的村庄给一户人家当佣人,日子久了作为乐曲家的高渐离很感苦恼。有一次主人家来了贵客,吃饭时表演击筑,高渐离听了,不觉技痒,忍不住评论起来。

3、在栎阳公主死后,高渐离抱着必死的信念求速死,但秦王以屠杀一万多名燕俘相要挟,高渐离为了拯救燕国人的生命,也为了栎阳公主的恩情,违心写作了悲壮的“秦颂“。

4、秦攻破燕国后,高渐离成为阶下囚。高唯求一死,而秦王不肯,后高渐离为救同胞答应秦王谱写“秦颂”。与栎阳公主相爱,但却因原因分开。栎阳公主漂亮、单纯,但同时又固执、骄傲、无拘无束。在秦始皇面前,她是撒娇的女儿;在高渐离面前,她又是热烈的情人。

5、分别多年以后,嬴政成为秦国的国王,高渐离成为燕国的乐师。燕国被秦国攻占后,高渐离的额头被烙上了“囚”字。成为秦国囚犯的高渐离本想一死了之,但嬴政将他带回秦国,让他为自己谱写王乐“秦颂”,高渐离欲绝食寻死。嬴政的女儿栎阳请求去说服高渐离。

四次刺秦王分别是谁

1、四次刺秦王分别是:荆轲、高渐离、张良、一群刺客。荆轲 在太子丹的威逼利诱下,荆轲决定执行刺杀秦王的任务。他设法取到了樊於期的人头,又让秦舞阳带着燕国督亢的地图觐见秦王。秦始皇在咸阳宫隆重召见了荆轲与秦舞阳,荆轲在献督亢地图时,拿出匕首刺杀秦始皇。

2、荆轲刺秦王,高渐离刺秦王以及张良刺秦王,这些都是六国贵族残存势力对秦国统治的反抗,这些六国贵族跟秦国有世仇,所以报仇不难理解。可是在咸阳城遇到的刺杀,却是发生在秦国自己的都城内。秦法施行数百年,秦国百姓他们不会不知道法律严苛,却仍当盗匪横行不法。

3、荆轲刺秦王 第一次,了解历史的人基本都知道,太有名。公元前228年,秦始皇先后灭掉了韩、魏、楚、赵四国,兵锋直指燕国。燕太子丹打算刺杀秦王,挽救自己的国家。在处士田光的引荐之下,结识了精通剑术的义士荆轲。太子丹委托荆轲刺秦,为稳妥起见,还给荆轲配了一位助手——秦舞阳。

4、秦始皇的一生,一共经历过四 次 刺 杀事件。下面,我们一一道来。 第一次刺 杀他的人,叫荆轲 荆轲刺秦王这个惊心动魄的故事,太多人耳熟能详。我们不讲过程,讲讲前因后果。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供或互联网,转载或复制请以超链接形式并注明出处。