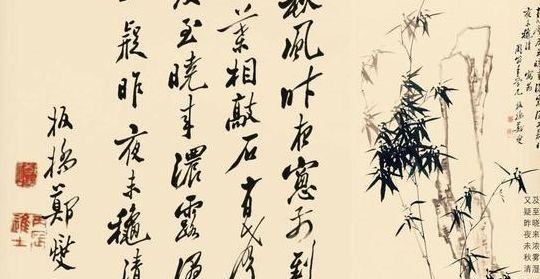

郑板桥的鸡声茅店月,人迹板桥霜的全诗?

首先,这并不是郑板桥的诗,而是唐代温庭筠的。原诗是:晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

鸡声茅店月人迹板桥霜———唐·温庭筠《商山早行》(妙句之妙)李延祜写法奇特,全是名词排列,但却前后有机有序。

一声两声鸡唱,衬托着村店的寂静,唤醒了茅屋小店的行人,抬头望天,残月斜挂。

惨白的月光下,小村茅店,阴影参差,一片朦胧,他人仍在安睡,行人却已登程,匆匆上路,板桥结霜,留下人迹。

早行更有早行人,难免生出同是天下沦落人的感慨。

见人迹而不见人影,无人结伴,秋寒袭人中,只好踽踽独行。这就是两句诗创造的意境,黎明秋色,萧索凄清,不见一个情字,却充满了行人辛苦凄楚的情怀。

人迹板桥霜上一句?

人迹板桥霜上一句鸡声茅店月

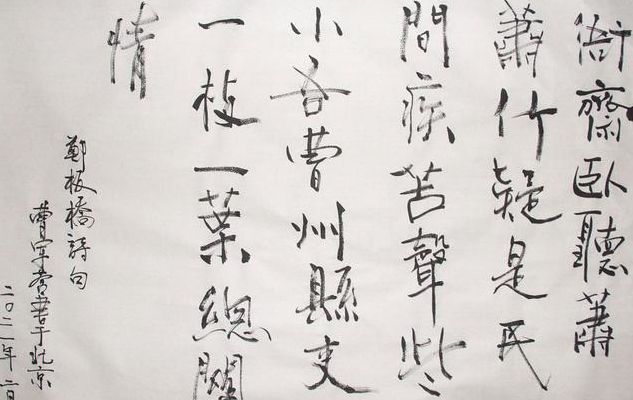

商山早行

唐 · 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。

译文

黎明起床,车马的铃铎已震动;踏上遥遥征途,游子悲思故乡。

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;淡白的枳花,鲜艳地开放在驿站的泥墙边。

回想昨夜梦见杜陵的美好情景,一群群鸭鹅,正嬉戏在岸边的湖塘里。

注释

人迹板桥霜用的是什么词?

人迹板桥霜用的是“比喻”词。比喻是一种表达方式,在文学或者诗词中常见。比喻主要是用来比拟、提示、暗示,表达对对象的感情色彩。“人迹板桥霜”是一句诗句,作者用“人迹”“板桥”“霜”三个比喻词来表达出冬日寒冷之感。其中,“人迹”比喻了冬日里少有行人,“板桥”比喻里桥上冰面硬如板,“霜”比喻里满地银装,十分寒冷。

“人迹板桥霜”是一句古诗,出自唐代大诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》:“人迹板桥霜,孤帆一片归。”它表达的是九月份的景色,描写的是秋天的雨水,将桥上的踩痕刷成一片霜,而帆船在这样的景象里归来。

“人迹板桥霜”这个词用来形容秋天的雨水,传达出了淋漓湿润的感觉,也暗示了秋天的凄凉,令人怅惘不已。

人迹板桥霜,是一种意境深远的古风词。“板桥”是指没有任何行人留下足迹的桥,“霜”暗喻落叶凋零,寂寞无人,“人迹”代表了孤独冷清,失去归宿感,失去了曾经的热闹活力,只剩下伤感的气息。这种意境深远的古风词,勾起了人们心中对往昔的怀念、对现在的怅惘,表达了对曾经的繁华以及现如今的空虚的情感。

温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”描绘的是怎样的一幅场景?

“鸡声茅店月,人迹板桥霜”.这两句诗描绘了这样两幅画面:五更时分,雄鸡报晓,天边的明月照着那山乡的茅店旅舍;结满白霜的板桥上,已留下了一双双清晰的脚印.这两幅画面的组接,既简练又含蓄,突出了早行的特点,刻画了旅人凌晨赶路的凄冷感受和寂寞心情

次联“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,写诗人初离驿站之所见。这里,诗人用感情的红线穿起了一串名词之珠,为我们构成了一幅别具情彩的早行图:雄鸡啼鸣,昂首啄开了新的一页日历,正在此时,一轮残月却仍悬于西天上方,清冷的月光伴随着早行人的脚步踏上旅途。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供或互联网,转载或复制请以超链接形式并注明出处。