郑板桥画竹的特点?

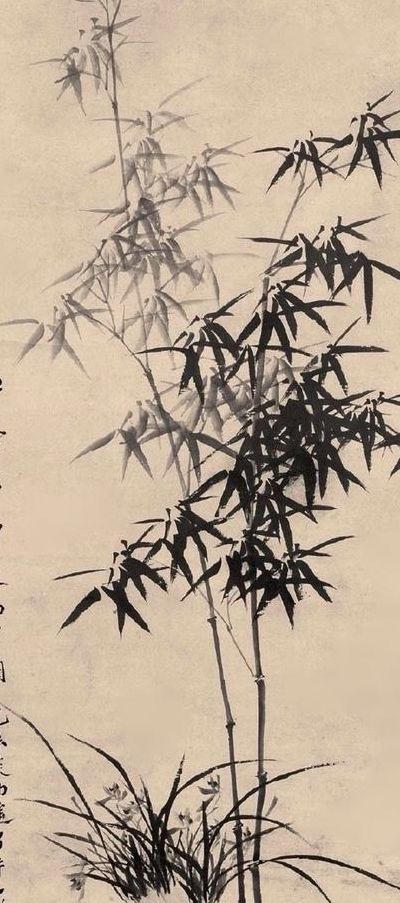

郑板桥画笔下的竹,用笔遒劲圆润,疏爽飞动,浓淡相映,虚实相照,妙趣横生,竹兀傲清劲,特点别具一格,具有高度的艺术表现力和艺术感染力。郑板桥的画多以水墨写意,极少设色。他曾说过“我有胸中十万竿,一时飞作淋漓墨”,所画的竹子体貌疏朗、笔力瘦劲,自有一番超凡脱俗的风格,时称“郑竹”。

郑板桥画竹技巧?

画竹技巧:

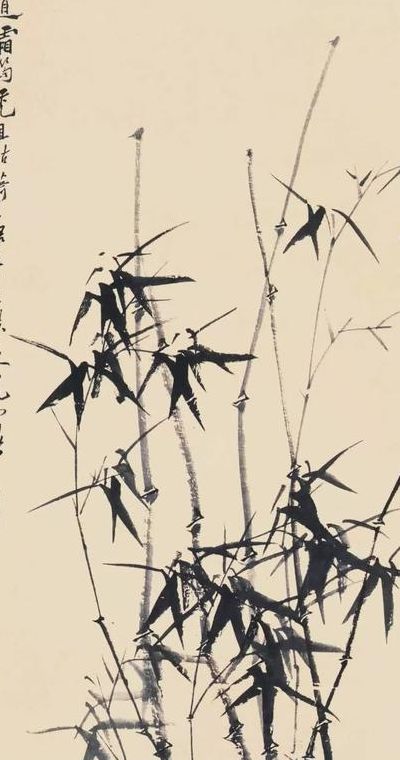

画竿多用硬毫笔和兼毫笔。用笔:细竿中锋用笔,粗竿侧锋用笔。起笔藏锋下按,行笔挺拔有力,收笔略顿,然后挑节。用墨:笔尖蘸墨,细竿墨色稍重,粗竿墨色稍淡,一气呵成。结构,竹竿出土节短,中间部分稍长,收梢处又短,节与节相结,两节间要略留空隙,勾节后才显得生动。

竹节画法有乙字形和八字形两种,要按照书法行书中八字和乙字的书写方法,注意用笔的提按变化。竹竿的俯仰通过勾节也能表现出来。勾节的墨色要重。竹胎自下而上一层一层包裹,故用笔时笔腹蘸淡墨,笔尖蘸浓墨从上而下拖笔中锋写成,趁墨色未干时,以重墨点出斑点。

关于郑板桥写竹画竹的人物调查报告?

浅谈郑板桥的书画艺术和他的修竹人生。

称为“君子”,赋予其理想人格的化身,常借竹来寄托自己清高、傲世、坚贞、有节、虚心等多种高洁精神品格,并通过种竹养竹、咏竹画竹追求风流雅致的行径。

郑板桥是中国清代著名的画家,擅长写竹画竹。他的作品以细腻的笔触和精湛的技巧而闻名。郑板桥的竹画竹作品多以自然景观为背景,描绘了竹子的生长过程和不同季节的变化。他通过细致入微的观察和独特的表现手法,将竹子的形态、纹理和气质表现得栩栩如生。郑板桥的竹画竹作品不仅展示了他对自然的敏锐观察和艺术才华,也传达了他对自然之美的独特理解和情感表达。他的作品对后世的画家产生了深远的影响,被誉为中国画坛的瑰宝之一。

郑板桥 出生1693年11月12日,死于1766年1月22日 。是清代著名画家,书法家。原名郑燮,字克柔,号板桥。乾隆时进士,曾任潍县县令,历史上著名的扬州八怪之一。其诗书画世称三绝,擅画兰竹,是清代比较有代表性的文人画家,享年73岁。

郑板桥提出的四种竹子值得是什么?

郑板桥在这里提出了四种竹子: “园中之竹”,这是现实中的竹子; “眼中之竹”,是画家所直接看到、观察到的竹子,虽经过眼球的改造,但改造不大,基本上是现实的忠实反映; “胸中之竹”则是经过画家头脑改造而形成的审美意象,这意象由于主体审美认识时的精神作用而使现实美得到强化、集中化、概括化或典型化,同时也渗透进画家的思想情感和审美理想。

“手中之竹”即是完成了的作品。画家在用笔墨纸张传达表现其审美意象即“胸中之竹”时,舍去了一切与美无关或关系不大的枝节,使意象中的美又一次得到强化和改造。清代郑板桥擅长画什么画?

郑板桥是“扬州八怪”之一,以画竹出名,画的最多的最擅长的就是竹子。他的作品经常会表现同情劳苦大众的思想情感,能较好地把描画的对象和自己的感情联合起来,做官时他画的《墨竹图》,就表达了他想为老百姓做点好事的良好愿望。

郑板桥更是为自己的画竹总结出“眼中有竹、胸中有竹、胸中无竹”的三个阶段,很有深意。竹子也是一种个人气节的彰显,所以这一点应该也是郑板桥喜欢竹子的原因,对于竹子的长期研究也就促成了这位画竹子的大师,对于其他的自然植物,郑板桥虽有画过,但是都不如竹子让后人深记。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供或互联网,转载或复制请以超链接形式并注明出处。