什么是傅科摆?原理是撒?

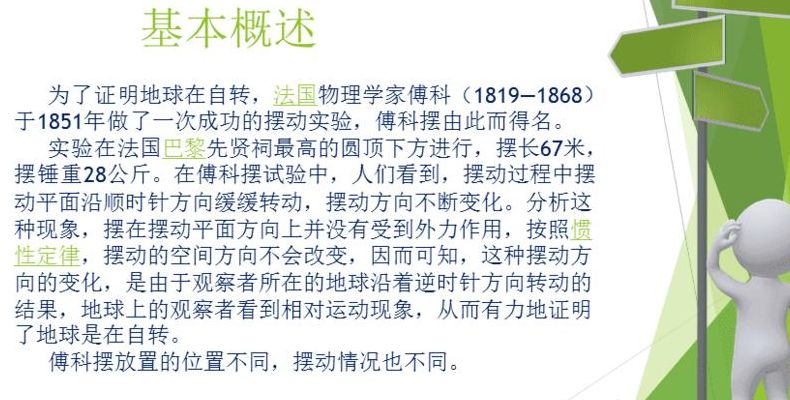

为了证明地球在自转,法国物理学家傅科(1819—1868)于1851年做了一次成功的摆动实验,傅科摆由此而得名。实验在法国巴黎的一个圆顶大厦进行,摆长67米,摆锤重28公斤,悬挂点经过特殊设计使摩擦减少到最低限度。

这种摆惯性和动量大,因而基本不受地球自转影响而自行摆动,并且摆动时间很长。

在傅科摆实验中,人们看到,摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动,摆动方向不断变化。

分析这种现象,摆在摆动平面方向上并没有受到外力作用,按照惯性定律,摆动的空间方向不会改变,因而可知,这种摆动方向的变化,是由于观察者所在的地球沿着逆时针方向转动的结果,地球上的观察者看到相对运动现象,从而有力地证明了地球是在自转。

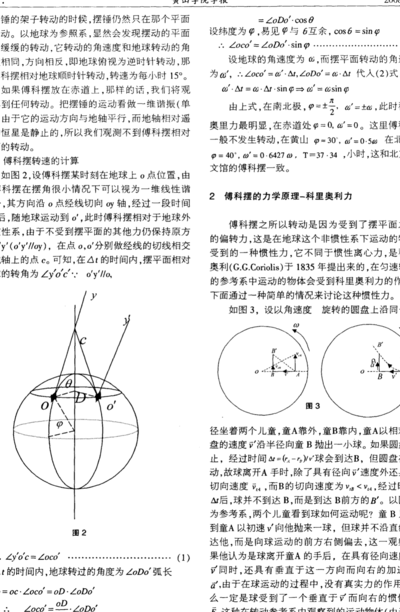

博科摆的详细原理是什么?

1. 博科摆的详细原理是通过重力和摩擦力的作用,使得摆锤在一定条件下能够保持周期性的摆动。

2. 首先,重力是博科摆能够保持摆动的主要原因。

当摆锤被拉到一侧时,重力会使得摆锤向下运动,同时产生一个向上的反作用力,这个反作用力使得摆锤开始向上摆动。

当摆锤到达最高点时,重力会使得摆锤向下运动,同时产生一个向下的反作用力,这个反作用力使得摆锤开始向下摆动。

这样,摆锤就能够在重力的作用下保持周期性的摆动。

3. 此外,摩擦力也对博科摆的摆动起到一定的作用。

摩擦力会使得摆锤在摆动过程中逐渐减速,最终停止。

因此,在博科摆的设计中,需要考虑摩擦力的大小和摆锤的质量、长度等因素,以保证摆锤能够在一定时间内完成一次完整的摆动。

4. 博科摆的原理不仅仅适用于摆钟等实际应用中,还可以应用于物理实验中,用来研究摆动的规律和性质。

通过对博科摆的研究,我们可以深入理解重力和摩擦力对物体运动的影响,以及周期性运动的特点和规律。

1851年法国物理学家傅科为证明地球自转所设计的一种摆,称为博科摆。傅科摆绳长67米,绳端摆锤重27千克,这种摆自由摆动时间较长,便于人们观察。

摆下有一个有刻度的圆盘,盘上刻有通过圆心的直线。

静止时,摆锤正中应对准盘的圆心,观察时先确定盘中某一直线与通过圆心的子午线重合,然后推动摆锤沿子午线方向作南北方向转动。

过一段时间,就会看到摆动方向偏离了子午线方向。

在北半球向右偏转,时间越长,偏转的角度越大。

摆开始动以后,除重力外,没有受其他力的作用,按照惯性定律,摆的方向是应该不变的;但摆却偏转了。这是因为地球自转的缘故。我们站在地球上,随着地球一起自转,感觉不到子午线的方向在变化,反而觉得是摆在偏转。

博科摆是一种简单的物理实验装置,由一个重物挂在一根长绳的末端,然后让其摆动。其原理是重物在运动过程中,会受到重力的作用而产生加速度,并且加速度的大小和方向与其位置有关。

当重物摆向最高点时,其速度为零,但是由于重力的作用,会产生向下的加速度,逐渐增加其速度,直到摆向最低点时速度最大。

然后又会因为惯性而向上反弹,并逐渐减慢速度,再到达最高点,如此往复运动。

傅科摆是证明地球的自转的装置。是由法国物理学家让·傅科发明的。当钟摆摆动时,在没有外力的作用下,它将保持固定的摆动方向。如果地球在转动,那么钟摆下方的地面将旋转,而悬在空中的摆 具有保持原来摆动方向的趋势,对于观察者来说,钟摆的摆动方向将会相对于地面发生变化。原理想通了,实验却并不好做。由于钟摆方向的改变是细微的,所以稍 强一些的气流就会使实验结果发生变化。

由于摆臂越长,实验效果越明显,所以为了观察到方向的改变,实验地点一定要设置在顶棚很高的厅堂中,顶棚用来悬挂钟 摆。

傅科最后选择了巴黎高耸的国葬院作为实验场所,并在摆的下放安置了一个沙盘。

在摆运动时,摆尖会在沙盘上划出一道道的痕迹,从而记录了摆动方向。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供,转载或复制请以超链接形式并注明出处。