红旗渠历史上真实的故事?

是真实的历史事件。

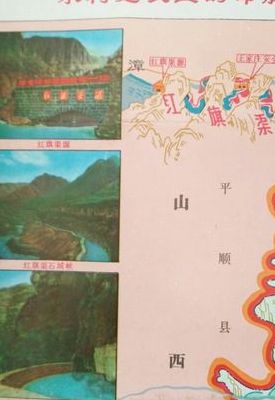

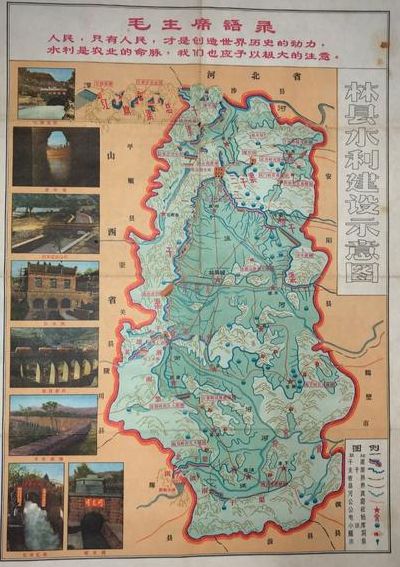

红旗渠工程于1960年动工,至1969年全面完成,历时近十年。该工程共削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米。红旗渠灌区共有干渠、分干渠10条,总长300多公里;支渠51条,总长500多公里;斗渠290条,总长近700公里;农渠4000多条,总长2488公里。修建红旗渠,参与群众7万人,10年中,先后有81位干部和群众献出了自己宝贵的生命。其中年龄最大的63岁,年龄最小的只有17岁。

今天红旗渠其中的一段“青年洞”已经建成了一个让人参观的公园。来自全国各地的人们,纷纷汇入林州,来亲眼目睹一下这个惊天地、泣鬼神的伟大工程,来具体感受一下林县人民在吃不饱穿不暖的年代,发挥穷棒子精神把人造天河镶嵌在太行山麓的。

太行山上水贵油,谁知人间几多愁。三尺白绫无情剑,屈斩芳龄少妇头。”

这首诗向我们道出了这样一则悲惨的故事:民国初年的大年三十,桑耳庄桑林茂老汉一大早就起来到离村七里多的黄涯泉,想趁早挑一担水回家过年。可是担水的人很多,快到天黑才接满一担水。

新过门的儿媳心疼公公,摸黑出村迎接,并把水担在了自己肩上。由于天黑坡陡,没走几步便被拌了一跤,含辛茹苦挑来的一担水洒了个净光。没想到这一担水竟成了夺命水。

当天夜里,悔恨交加的儿媳竟悬梁自尽。

大年初一,将儿媳草草掩埋后,悲痛欲绝的桑林茂老汉便领着全家走上了逃荒之路。区区一担水,竟能将一个年轻鲜活的生命葬送!

红旗渠是上个世纪60年代发生的真实故事。

一渠绕群山,精神动天下。林州市位于河南北部、太行山东麓,地处豫晋冀三省交界处,受气候、地形及地质条件的影响,林州土薄石厚、水源奇缺。据史料记载,从明朝正统元年(1436年)到新中国成立前,共发生自然灾害100多次,大旱绝收30多次。

为了解决吃水难的问题,上世纪60年代,林县人民仅凭简单原始的工具在太行山的悬崖峭壁间削平1250个山头、打通211个隧道,从山西省平顺县石城镇侯壁断下起步,蜿蜒1500公里,把浊漳河水从山西引入林州大地。

1960年2月,太行山上的开山炮声,拉开了“十万大军战太行”的序幕。全国各地都在勒紧裤腰带度灾荒,林县人民凭着一锤一钉一双手,迎难而上向大自然开战。

这一战,就是10年。1969年7月,全长1500多公里的红旗渠工程全面建成,彻底改善了林县人民靠天等雨的恶劣生存环境,解决了56.7万人和37万头家畜的吃水问题,54万亩耕地得到灌溉,工农业生产得到极大发展。

从此,林州地图上多了一条代表水的蓝色曲线。林县人民不仅把愚公移山的精神永远定格在太行山上,更把中国道路、中国力量和中国精神镌刻在了这座太行丰碑之上。

226省道36KM+300M林州-东姚-五龙-卫辉226省道36KM+300M具体位置在什么地方,我在那都罚了N次了?

林州-东姚-五龙-卫辉 226省道36KM+300M位置:

在S226到五龙镇道口(五龙镇北1公里处)

林州-东姚-五龙驾车路线图:

(林州到S226零公里(翟曲村附近)约为9.78公里)

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供或互联网,转载或复制请以超链接形式并注明出处。