钟子期和俞伯牙是什么之交?

知音之交 出自《列子·汤问》。俞伯牙认定钟子期是他的知音之后,在钟子期死后为钟子期弹了一曲《高山流水》,此后破琴绝弦,再也不弹琴了。胶膝之交 陈重和雷义,是东汉年间豫章郡(今江西南昌)两位品德高尚、舍己为人的君子。两人为至交密友,当时人们称颂道:“胶漆自谓坚,不如雷与陈。

钟子期和俞伯牙是知音之交。俞伯牙与钟子期是一对千古传诵的至交典范。伯牙善于演奏,钟子期善于欣赏。这就是“知音”一词的由来。后钟子期因病亡故,伯牙悲痛万分,认为世上再无知音,天下再不会有人像钟子期一样能体会他演奏的意境。所以就“破琴绝弦”,把自己最心爱的琴摔碎,终生不再弹琴了。

可是两年之约到了,俞伯牙拿着琴在这里等,不见钟子期的影子。等着等着,来了一个老翁,自称是钟子期的父亲,是专门来替钟子期来赴约的。老翁向俞伯牙说明了来意。原来钟子期的临终遗言就是同俞伯牙的约定。俞伯牙跪拜在老翁的面前,悲痛欲绝。

伯牙与钟子期的典故内容

春秋时期,俞伯牙擅长弹琴,钟子期则精通于听音识意。一日,伯牙在泰山北面游历,遭遇暴雨,便在岩石下暂避。弹奏起琴弦,起初他弹奏的曲调描绘了连绵的雨势,紧接着又演绎出山崩地裂般的乐音。

俞伯牙与钟子期的典故,历史上被称作“伯牙绝弦”。这个故事讲述了俞伯牙的音乐成长之路。他曾是当地著名的琴师,但在艺术追求上遇到瓶颈。他的老师成连建议他去拜访音乐大师万子春,让他在自然中寻找更深的领悟。

典故是伯牙绝弦。典故内容:学习了三年,伯牙琴艺大长,成了当地有名气的琴师。但是伯牙常常感到苦恼,因为在艺术上还达不到更高的境界。伯牙的老师成连知道了他的心思后,便对他说,我已经把自己的全部技艺都教给了你,而且你学习得很好。至于音乐的感受、悟性方面,我自己也没学好。

俞伯牙与钟子期之间的典故:俞伯牙与钟子期是一对千古传诵的至交典范。伯牙善于演奏,钟子期善于欣赏。这就是“知音”一词的由来。后钟子期因病亡故,伯牙悲痛万分,认为世上再无知音,天下再不会有人像钟子期一样能体会他演奏的意境。所以就“破琴绝弦”,把自己最心爱的琴摔碎,终生不再弹琴了。

春秋时期,俞伯牙擅长于弹奏琴弦,钟子期擅长于听音辨意。有次,伯牙来到泰山(今武汉市汉阳龟山)北面游览时,突然遇到了暴雨,只好滞留在岩石之下,弹奏琴曲。“好曲!真是好曲!”原来,在山上砍柴的钟子期也正在附近躲雨聆听多时,发出了由衷的赞赏。

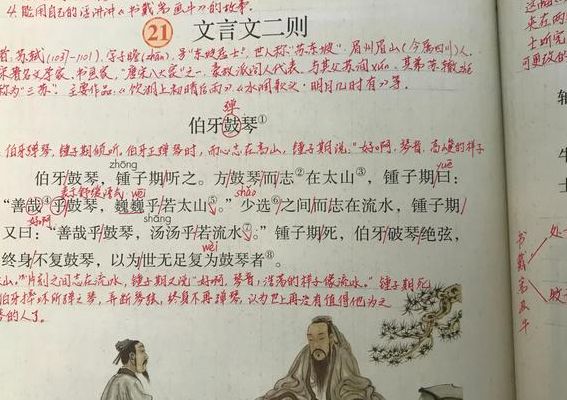

钟子期与俞伯牙文言文

俞伯牙与钟子期的古文 原文:伯牙鼓琴,钟子期听之。方鼓琴而志在太山,钟子期曰:‘善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。’少选之间,而志在流水,钟子期又曰:‘善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水’钟子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下;心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。

译文:俞伯牙擅长弹琴,钟子期擅长于倾听。俞伯牙弹琴的时候,心里想到高山,钟子期听了赞叹道:“好啊!这琴声就像巍峨的泰山(屹立在我的眼前)!”俞伯牙心里想到流水,钟子期说:“弹得真好啊,这琴声宛如奔腾不息的江河(流过我的心中)!” 俞伯牙心里想到什么,钟子期都能准确地说出他心里想的。

钟子期死后,俞伯牙认为世上已无知音,终身不再鼓琴。 参考资料来源:百度百科——列子·汤问 参考资料来源:百度百科——高山流水。 高山流水 文言文 翻译 高山流水 ( gāo shān liú shuǐ ) 解释:比喻知己或知音。 也比喻乐曲高妙。

伯牙善鼓琴,钟子期善听.

1、原文 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下。心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。

2、伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终身不复鼓。译文:伯牙擅长弹琴,钟子期善于倾听琴声。

3、伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:善哉,峨峨兮若泰山! 志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河! 伯牙所念,钟子期必得之。子期死,伯牙谓世再无知音,乃破琴绝弦,终生不复鼓。

4、意思:伯牙擅长弹琴,钟子期擅长倾听琴声。出处:战国吕不韦的《伯牙绝弦》。原文节选:伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”译文:伯牙擅长弹琴,钟子期擅长倾听琴声。

5、原文 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山!”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河!”伯牙所念,钟子期必得之。伯牙游于泰山之阴,卒逢暴雨,止于岩下;心悲,乃援琴而鼓之。初为霖雨之操,更造崩山之音。曲每奏,钟子期辄穷其趣。

关于俞伯牙和钟子期的故事。

1、知音的失去与遗憾 钟子期离世后,俞伯牙失去了知音,深感孤独和悲痛。这种失去知音的遗憾,实际上是对人生中真挚友情和理解的渴望的反映。伯牙摔琴绝弦的行为,表达了他对知音的深深怀念和对无法再找到真正理解的无奈。整个故事充满了情感与遗憾。

2、钟子期和俞伯牙:钟子期和俞伯牙是战国时期有名的知音,在上古时期,有一个人叫俞伯牙,他琴弹极具天赋,弹琴音乐优美动人,但始终没有多少人能听懂他琴声中的感情,有一天他到一座森林泉水下弹琴,在弹琴的时候。

3、著名的音乐家俞伯牙,在一次偶然的机会中,遇到了一位名叫钟子期的樵夫,他们因音乐结缘。钟子期不仅能够欣赏伯牙的琴艺,更能理解他音乐中的深层情感,两人的友情因此深厚无比。他们曾约定一年后重聚,然而命运却未能如愿,钟子期未能如期赴约,当伯牙找到他的家时,得知钟子期已离世。

4、这位樵夫正是钟子期,不管伯牙弹奏什么曲子,他都能听出琴声所表达的意境。俞伯牙为自己遇到了知音而高兴,请钟子期喝酒。两人约定来年还在这里相会。第二年,俞伯牙如期赴约。他在江边弹奏一曲又一曲,却没有等来钟子期。伯牙四处打听才知道,子期前不久得病去世了。

5、故事评析:《俞伯牙摔琴钟子期》是一部话本作品,是由明代文学家冯梦龙撰写,作品讲述了古代非常有名的“俞伯牙摔琴谢知音”的故事,《俞伯牙摔琴钟子期》也是《警世通言》里的一篇故事讲述了俞伯牙与钟子期两人由相识到相知的友情。

6、钟子期去世后,伯牙认为世界上再也找不到知音了,于是,他把自己较心爱的琴摔碎,终生不再弹琴。此后,由于这个故事,人们把“高山流水”比喻知音难觅或乐曲高妙,便也有《高山》《流水》的古琴曲。

俞伯牙钟子期的故事

1、俞伯牙与钟子期的友谊故事是千古流传的知音佳话。故事简短概括:俞伯牙善于弹奏琴声,钟子期善于聆听和理解。伯牙弹奏时,子期总能准确感知其深意,使二人成为知音。后来,子期离世,伯牙认为再无人能理解他的琴声,于是破琴绝弦,终生不再弹奏。

2、故事概述 俞伯牙是古代著名的琴师,他精通音律,琴艺高超。某日,偶遇樵夫钟子期,伯牙弹琴时,琴声深沉悠扬,子期聆听之后,竟能完全理解伯牙琴中所表达的山川景物和心境。二人结为知音,伯牙视子期为知音,并共同分享对音乐的热爱和追求。

3、钟子期和俞伯牙:钟子期和俞伯牙是战国时期有名的知音,在上古时期,有一个人叫俞伯牙,他琴弹极具天赋,弹琴音乐优美动人,但始终没有多少人能听懂他琴声中的感情,有一天他到一座森林泉水下弹琴,在弹琴的时候。

4、故事概述 俞伯牙是春秋时期著名的琴师,他的琴艺高超,却难以找到真正懂得他音乐的人。一日,他遇到樵夫钟子期,弹奏的琴声被钟子期深深领悟和理解。两人因此结为知音,成为彼此心灵相通的挚友。详细解释 俞伯牙的高超琴艺:俞伯牙擅长弹奏古琴,他的琴声悠扬宛转,富有感染力。

5、这位樵夫正是钟子期,不管伯牙弹奏什么曲子,他都能听出琴声所表达的意境。俞伯牙为自己遇到了知音而高兴,请钟子期喝酒。两人约定来年还在这里相会。第二年,俞伯牙如期赴约。他在江边弹奏一曲又一曲,却没有等来钟子期。伯牙四处打听才知道,子期前不久得病去世了。

6、伯牙善于弹琴,钟子期善于倾听。伯牙弹琴的时候,心里想到高山,钟子期说:“ 好啊!简直就像巍峨的泰山屹立在我的面前!” 心里想到流水,钟子期又说:“好啊,这琴声宛如奔腾不息的江河从我心中流过!”不管伯牙心里想到什么,钟子期都能准确地道出他的心意。

文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为网友提供或互联网,转载或复制请以超链接形式并注明出处。